2025年秋、フジテレビの金曜夜を彩っていた人気バラエティ番組『酒のツマミになる話』が、同年12月をもって放送を終了するという衝撃的なニュースが、多くの視聴者や業界関係者を驚かせました。この突然の決定は、単なる一つの番組の終了という枠を超え、現代のテレビ業界が抱える構造的な問題や、コンプライアンスと表現の自由をめぐる根深いジレンマを映し出す象徴的な出来事として、大きな波紋を広げています。

すべての発端となったのは、2025年10月24日に放送が予定されていた回の、前代未聞とも言える「放送差し替え」事件でした。この不可解な対応を巡り、番組のMCとして中心的な役割を担っていた千鳥の大悟さんが局側に強い不信感を抱き、結果として降板を申し出るという異例の事態に発展したことが、打ち切りの直接的な引き金になったと報じられています。さらに10月31日の放送冒頭では、大悟さん本人がVTRで登場し、「やめま~す!」と宣言。この一連の流れは、視聴者に多くの疑問符を投げかけました。

「一体、あの差し替えの裏で何があったのか?」

「なぜ、大悟さんが披露したとされる松本人志さんのコスプレは、放送NGとなったのか?」

「昨年は問題なかったものが、なぜ今になってダメになったのか?」

「その差し替えは、一体『誰が』決めたのか?」

こうした当然の疑問に加え、この差し替え判断の背景には、フジテレビが同時期に直面していた元タレント・中居正広さんの事案に端を発する、局全体のコンプライアンス体制の過剰ともいえる厳格化があるのではないか、という鋭い指摘もなされています。

この記事では、今回の『酒のツマミになる話』打ち切り騒動の全貌を、信頼できる情報を基に時系列に沿って詳細に解き明かします。そして、差し替えの核心的な理由からフジテレビが抱える内部事情、大悟さんが最後に発した「面白くなければテレビじゃない」という言葉の真意、さらには「テレビ業界オワコン論」が叫ばれる現在のメディア状況まで、可能な限り深く、多角的に分析・考察していきます。

本記事を通じて、以下の点が明らかになるはずです。

- 番組が「年内打ち切り」という異例の結末に至った、正確な時系列と詳細な経緯。

- なぜ松本人志さんのコスプレだけが「差し替え」の対象となったのか、そのデリケートな背景。

- フジテレビ上層部の判断と、中居正広さんの問題から続くコンプライアンス体制強化の知られざる関連性。

- 大悟さんの「面白くなければテレビじゃない、フジテレビ!」という発言に込められた、制作現場の叫びと局への痛烈なメッセージ。

- 今回の騒動が浮き彫りにした、現代のテレビ業界が抱える「面白さ」と「正しさ」の深刻な矛盾点。

- 1. 1. 『酒のツマミになる話』が年内打ち切りへ。一体何があったのか?

- 2. 2. なぜ千鳥・大悟の松本人志コスプレは差し替えられたのか?その理由に迫る

- 3. 3. 差し替え判断は誰が?フジテレビ制作陣と上層部の乖離

- 4. 4. フジテレビは松本人志氏関連のコンテンツを全てNGにしているのか?

- 5. 5. 松本人志氏・中居正広氏の問題とフジテレビのコンプライアンス体制の関連性

- 6. 6. フジテレビ「楽しくなければテレビじゃない」と大悟「面白くなければテレビじゃない」の違い

- 7. 7. 千鳥・大悟の松本人志コスプレは「面白い」のか?ネット上の反応

- 8. 8. 「テレビ業界はオワコン」論は本当か?ネット配信への人材流入という矛盾

- 9. 9. まとめ:『酒のツマミになる話』打ち切り騒動が突きつけたテレビの未来への課題

1. 『酒のツマミになる話』が年内打ち切りへ。一体何があったのか?

多くのファンに愛され、金曜夜の定番となっていた番組が、なぜテレビ界の慣例である「春・秋の改編期」でもない12月という中途半端な時期に、突如として幕を下ろすことになったのでしょうか。まずは、この不可解な騒動の発生から、番組終了が正式に発表されるに至るまでの緊迫した経緯を、時系列で詳細に再構築していきます。

1-1. 突然の放送終了決定。2025年12月で異例の幕引き

2025年10月下旬、複数のメディアが『酒のツマミになる話』が同年12月をもって放送を終了する見込みであると一斉に報じました。当初は臆測や噂の段階という見方もありましたが、その数日後、10月31日(金)になって、フジテレビは自社の公式サイトを通じてこの事実を正式に発表。長年のファンや視聴者に、大きな衝撃が走ることとなりました。

この番組は、もともと『人志松本の酒のツマミになる話』というタイトルで、ダウンタウンの松本人志さんをメインMCに据えてスタートしました。しかし、2024年1月に松本人志さんが週刊誌報道をきっかけに芸能活動を休止して以降、番組は存続の岐路に立たされます。その際、実質的なMC(当時は「MC代理」や「ゲストMC」といった立ち位置)として番組を牽引し、支え続けたのが千鳥の大悟さんでした。

そして2024年2月からは、現在の番組名である『酒のツマミになる話』にタイトルを変更。「人志松本の」という看板を外し、大悟さんとノブさんを中心とする千鳥が正式にMCを務める形でリニューアルを果たしていました。大悟さんならではの緩急自在な仕切りと、円卓を囲むゲストたちのアルコールも入った赤裸々なトークが化学反応を起こし、フジテレビの看板バラエティの一つとして確固たる地位を築いていた矢先の出来事だったのです。

1-2. 発端は10月24日の「放送差し替え」事件。何が起きたのか?

全ての始まりは、2025年10月24日(金)の放送回にあります。この日はハロウィンシーズンに合わせた特別企画が収録されており、番組公式サイトやテレビ情報誌などでも、華やかな内容が予告されていました。しかし、放送当日の夕方頃になって、事態は急変します。

電子番組表(EPG)や公式サイトの告知が突如として変更され、当初予定されていたハロウィン企画ではなく、過去の放送分(具体的には2025年3月14日放送回)の再放送(アンコール放送)に差し替えられることが発表されたのです。

放送局が、自然災害や重大ニュースの速報以外で、放送当日にバラエティ番組の内容を予告なく差し替えるというのは、極めて異例の措置です。この不可解な対応に、SNSやネット掲示板では「出演者が何か問題を起こしたのか?」「収録で大きなトラブルでもあったのか?」「一体何があったんだ」と、視聴者の間で様々な憶測が飛び交い、混乱が広がりました。この「差し替え」こそが、番組の運命を決定づける、重大な引き金となったのです。

1-3. 千鳥・大悟氏が「降板を申し出」とフジテレビが正式発表。局と演者の決裂

なぜ、このような前代未聞の放送直前での差し替えが強行されたのでしょうか。その謎を解く鍵は、10月31日にフジテレビが公式サイト上で発表した、異例の謝罪と経緯説明の文章にありました。

フジテレビはこの公式発表の中で、10月24日の差し替えについて謝罪するとともに、驚くべき事実を公表します。それは、この差し替え判断が原因となり、「放送後、千鳥のお二人より降板のお申し出」があったという内容でした。局側が一方的に放送内容を変更したことに対し、番組の顔であるMCの千鳥側が「これでは番組を続けられない」と、強い抗議と決別の意思を示したことが明らかになったのです。

フジテレビは続けて「社内で協議した結果、年内をもって番組を終了することとなりました」と報告しました。これは、局の上層部が下した差し替えという経営判断に対し、番組制作の根幹であるはずのMCが真っ向から反発し、その結果、番組そのものが空中分解する形で終了に至ったという、テレビ業界の内部対立が公になった瞬間でした。

1-4. 大悟氏自ら「やめま~す!」と宣言。異例すぎる事態の背景

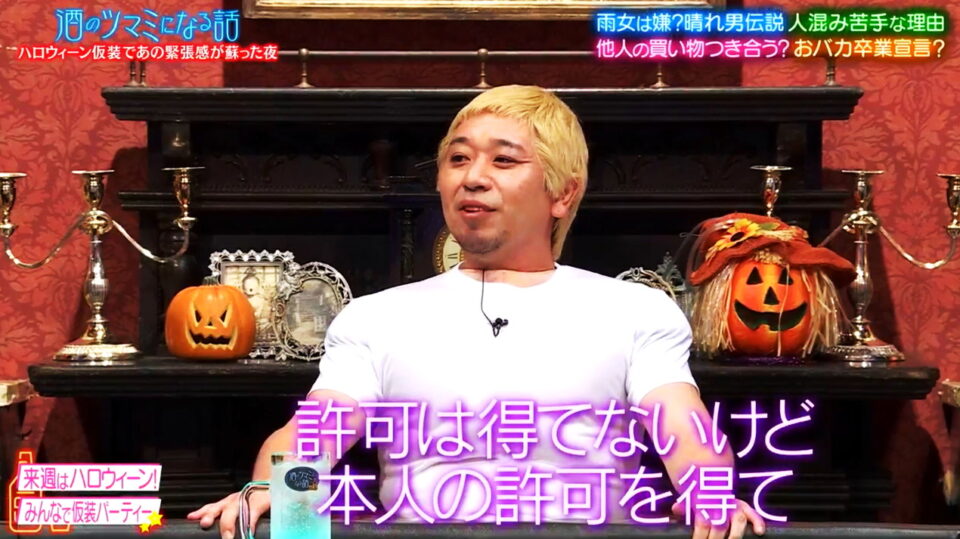

さらに視聴者を驚かせたのが、その10月31日の放送内容でした。番組が始まるやいなや、まずテロップで「酒のツマミになる話は、年内をもって放送を終了することが決まりました」と、年内終了が改めて告知されました。

その直後、画面には黒いフーディー(パーカー)姿の大悟さんが一人でVTR出演。「どうも、千鳥の大悟です」と淡々と挨拶した後、カメラを真っ直ぐに見据え、こう宣言したのです。

「(相方の)ノブとも話し合った結果、酒のツマミになる話、やめま~す!」

その表情は、笑顔ではあるものの、どこか怒りや失望、あるいは諦念のような複雑な感情を滲ませているようにも見えました。続けて、「やめるんですが、何本かはもう収録してますんで、その時に出ていただいたゲスト、そして芸人は一生懸命面白い話をしてくれています。なので、それは今まで通りお楽しみください。今日も当然」と、収録済みでまだ放送されていない回(いわゆる「撮り溜め分」)の出演者やスタッフへの最大限の配慮を見せました。

そして、VTRの最後を、あの有名な言葉をもじった一言で締めくくります。その言葉については後ほど詳しく触れますが、MC自らが番組の降板・終了を視聴者に直接「宣言する」というこの形式は、テレビ番組の終わり方として極めて珍しく、今回の事態がいかに異常であったかを物語っていました。

2. なぜ千鳥・大悟の松本人志コスプレは差し替えられたのか?その理由に迫る

では、フジテレビ上層部と、大悟さんを筆頭とする千鳥側との間に、修復不可能なほどの決定的な亀裂を生んでしまった「10月24日の差し替え」。その裏側では、具体的に「何が」問題視されたのでしょうか。幻となった放送回の内容と、差し替えの核心的な理由に迫ります。

2-1. 幻となった「ハロウィン企画」の内容とは?核心は“あの”コスプレ

関係者からの情報や各種報道によって、お蔵入りとなった10月24日放送回の具体的な内容が明らかになっています。それは前述の通り「ハロウィーンパーティー開催」と題された特別企画でした。

当日のスタジオには、人気コスプレイヤーのえなこさん、お笑いコンビ・ガクテンソクの奥田修二さん、ちょんまげラーメンの田渕章裕さん、タレントの中島知子さん、そして謎解きクリエイターの松丸亮吾さんといった多彩なゲストが、それぞれ思い思いの仮装をして集結していました。この時点では、非常に華やかで楽しいトークが期待される、通常の特別企画の一つに過ぎませんでした。

しかし、問題視されたのはゲストではなく、MCの大悟さんが披露したコスプレでした。その出で立ちとは、金髪のカツラに、筋肉質に見える(あるいは実際に体を鍛え上げたのかもしれません)白いTシャツ姿。それは、かつてこの番組のメインMCを務め、現在は活動を休止しているダウンタウン・松本人志さんを強く連想させるものだったのです。

2-2. 昨年(2024年)も実施していた松本人志氏の仮装。なぜ今年はNGに?

この差し替え判断をさらに不可解なものにしているのが、「大悟さんが松本人志さんのコスプレを披露したのは、今回が初めてではなかった」という事実です。複数の報道によると、奇しくもちょうど一年前、2024年のハロウィン企画(当時はまだ『人志松本の酒のツマミになる話』のタイトルだった可能性もあります)においても、大悟さんは同様のコスプレで番組に出演していました。

昨年は、そのコスプレが何ら問題視されることなく、そのまま放送されています。むしろ、松本人志さん本人(あるいはその不在)をイジる、番組ならではの「笑い」として成立していたはずです。この「昨年はOKだったものが、今年はNGになった」という一点こそが、今回の騒動の最大の謎であり、核心部分です。

このわずか一年間で、フジテレビの内部、あるいは松本人志さんを取り巻く社会的な状況に、一体どのような「変化」があったのでしょうか。それは、単なる時間の経過以上の、極めて重大なコンプライアンス上の線引きの変更があったことを強く示唆しています。

2-3. フジテレビ上層部が問題視?「再生・改革の取り組み」という公式説明の裏側

フジテレビが10月31日に発表した公式サイトの説明文は、この謎を解く上で非常に重要です。差し替えの理由として、「再生・改革の取り組みを進めている弊社の状況を鑑み、内容を差し替えて放送いたしました」と記載されています。

これは一見すると、非常に曖昧で、官僚的な答弁のようにも読めます。しかし、この「再生・改革の取り組み」という言葉こそが、現在のフジテレビが置かれているデリケートな立場を端的に示しているのです。この「再生・改革」が具体的に何を指しているのかについては、後の章(h2-5)で詳しく掘り下げますが、簡潔に言えば、松本人志さんの問題とは別に、フジテレビが元タレント・中居正広さんの事案をきっかけとして、局全体のコンプライアンス(法令遵守)体制と人権意識の抜本的な見直しを余儀なくされている、まさにその渦中にあったことを意味します。

この「再生・改革」という大義名分のもと、コンプライアンス部門や局の上層部が、活動休止中の松本人志さんを(たとえリスペクトを込めたコスプレであっても)想起させる表現を放送することは、「人権問題に揺れる局の姿勢として不適切である」と判断した可能性が極めて高いと考えられます。

2-4. 「社内連携に不十分な点」放送当日の差し替えは“放送事故”レベルの混乱

フジテレビは公式の説明文で、差し替えのプロセスについても率直に非を認めています。「その過程において、社内における連携に不十分な点があったことから、放送直前での変更となりました」と。

これは、一体どのような状況を指すのでしょうか。テレビ番組の制作フローを考えれば、収録自体は何週間も前に行われ、編集(オフライン編集、オンライン編集)、テロップ入れ、MA(音響効果・ナレーション入れ)といった作業を経て、放送前までには完全にパッケージ化(完パケ)されています。当然、その過程ではプロデューサーや、場合によっては編成部門のチェックも入るはずです。

つまり、制作現場レベルでは「このコスプレは面白いし、問題ない」と判断され、放送準備がすべて完了していたものが、放送当日の最終段階になって、コンプライアンス部門や局の上層部といった「現場」から遠い部署からのトップダウン、いわば「鶴の一声」で、すべてがひっくり返された、という内部の深刻な混乱ぶりがうかがえます。

一部の報道関係者からは、この事態を「編成判断ミスというより、もはや放送事故レベルだ」と厳しく批判する声も上がっています。番組を作る「制作現場」と、局の経営やリスクを管理する「上層部・管理部門」との間での情報共有や価値観のズレが、取り返しのつかないレベルで露呈したと言えるでしょう。

3. 差し替え判断は誰が?フジテレビ制作陣と上層部の乖離

今回の『酒のツマミになる話』打ち切り騒動は、番組を日々作り上げている「制作現場」と、局全体の経営方針やリスク管理を担う「上層部」との間に横たわる、想像以上に深く、暗い溝を白日の下に晒しました。大悟さんを筆頭とする制作サイドの「番組を面白くしたい」という純粋な思いと、局側の「これ以上リスクを冒せない」という経営判断は、なぜここまで致命的に食い違ってしまったのでしょうか。

3-1. 差し替えを主導したのは誰か?コンプライアンス部門かフジ幹部か

まず、多くの視聴者が抱く「一体、誰がこんな横暴な差し替えを決めたのか?」という疑問です。フジテレビは公式発表において、差し替えの主体をあくまで「弊社」という組織全体としており、特定の部門や個人の名前は一切公表していません。これは、企業としての危機管理対応としては一般的ですが、責任の所在を曖昧にするものだとの批判も免れません。

しかし、複数のメディア報道や業界関係者の証言を総合すると、収録内容を最終的に「放送不適切」と問題視し、差し替えを強力に主導したのは、「フジテレビの幹部(上層部)」あるいは「コンプライアンス部門」であったとされています。制作現場が「昨年も放送したし、今回も問題ない」と判断していた演出に対し、局の管理部門が放送倫理や社会的な影響、特に後述する局の「再生・改革」という大局的な観点から「待った」をかけ、最終的に現場の判断を覆した、というのが実情のようです。

これは、現在のフジテレビにおいて、番組制作現場のクリエイティビティや裁量権よりも、局全体としてのリスク回避や対外的な体面、そしてスポンサーへの配慮が、圧倒的に優先されるという強固な姿勢を、何よりも雄弁に物語っています。

3-2. 番組制作陣(チーフP、総合演出)の苦しい立場と現場の混乱

この上層部の決定により、最も苦しい立場に立たされたのは、言うまでもなく番組の制作スタッフたちです。特に、番組制作の最高責任者であるチーフプロデューサーの橋本英司氏や、現場の演出を取り仕切る総合演出の日置祐貴氏といった中心人物たちは、まさに「板挟み」の状態だったと推察されます。

彼らは、番組の「顔」であるMCの千鳥側と日々コミュニケーションを取り、強固な信頼関係を築きながら、どうすれば番組がもっと面白くなるかを追求してきたはずです。大悟さんの松本人志コスプレも、そうした信頼関係と現場の阿吽の呼吸の中で生まれた「笑い」のための演出であったことは想像に難くありません。

しかし、最終的に彼らは、自らが信じた「面白さ」を、上層部のトップダウンの決定によって否定されました。そして、最も避けなければならなかったはずの、「MC(千鳥)に対して『収録したものは放送できなくなった』と伝える」という最悪の役回りを担わされたのです。現場の士気低下は計り知れず、大悟さんたちMC陣が抱いた局への不信感は、もはや修復不可能なレベルに達していたことでしょう。

3-3. 大悟氏の譲れない思い。松本人志氏へのリスペクトと「代打」としての矜持

では、大悟さんはなぜ、単なる「差し替え」という局の編成判断に対して、番組を辞めるという「降板」という最も強いカードを切るほど、激しく反発したのでしょうか。その根底には、大悟さん個人が抱く、松本人志さんへの尋常ならざるリスペクトがあったと、テレビ業界に詳しい編集者や関係者の多くが指摘しています。

前述の通り、大悟さんは松本人志さんが番組を離れた後、その大役を引き継ぎました。関係者によれば、大悟さんにとって、この番組のMCは単なる「後任」ではなく、「松本さんがいつか帰って来るまで、その大切な場所(番組)を預かり、守り抜く」という、非常に強い「代打」としての意識があったと見られています。

それゆえに、松本人志さんへの敬意と番組愛を示すための一つの表現であったはずの「コスプレ」を、局側の都合(コンプライアンスやリスク回避)だけで一方的に、しかも放送直前に「なかったこと」にされた行為は、大悟さんにとっては到底容認できるものではなかったのです。それは、自らが守ってきた番組と、リスペクトする先輩、その両方を同時に踏みにじられたと感じたからこその、矜持をかけた反発だったのではないでしょうか。

3-4. 専門家が指摘する大悟氏の「義理堅さ」と「売れっ子の横暴」批判のズレ

この大悟さんの強硬な姿勢に対し、一部のネットユーザーなどからは「売れっ子になったからといって天狗になっている」「ただのワガママだ」「売れっ子芸人ゆえの横暴だ」といった批判的な声も、少なからず上がりました。

しかし、千鳥というコンビのキャリアや人柄を深く知る業界関係者からは、そうした見方を明確に否定する声が上がっています。関西のテレビ業界にも詳しいある編集者は、千鳥の二人を「義理堅い」と評しています。その根拠として、若手でまだ無名だった時代から、たとえ小さな雑誌の取材であっても非常に真摯に対応し、記事を面白くしようと協力してくれたエピソードを挙げています。

さらに、全国区の超売れっ子となった現在でも、無名時代からお世話になっていた地方のローカル番組への出演を大切に続けている事実も、彼らの義理堅さ、お世話になった人や場所を忘れないという人柄を物語っています。したがって、今回の行動は、単なる「横暴」や「ワガママ」ではなく、自らがリスペクトする対象と、番組制作における最低限の「筋」や「信義」を曲げられなかった、「義理堅さ」の表れであったと見る方が、より本質に近いのではないかと分析されています。

4. フジテレビは松本人志氏関連のコンテンツを全てNGにしているのか?

今回の差し替え事件で白日の下に晒されたのは、フジテレビ局内における松本人志さんの「扱いの難しさ」です。活動休止中のタレントを想起させる演出は、今後一切許されないのでしょうか。局は、松本人志さんに関連する全てのコンテンツを、一律で「NG」と判断しているのか。そのデリケートな背景を探ります。

4-1. 2024年1月の活動休止と迅速だった『ワイドナショー』『酒のツマミ』の番組対応

まず、2024年1月に松本人志さんが一連の週刊誌報道を受けて活動休止を発表した際の、フジテレビの対応を振り返る必要があります。局の対応は、他局と比較しても迅速かつ明確でした。

松本人志さんがコメンテーターとして出演していた日曜朝の『ワイドナショー』については、即座に出演見送りを決定。そして、本番組『人志松本の酒のツマミになる話』は、前述の通り、番組名から「人志松本の」という冠を外し、『酒のツマミになる話』として再スタートを切ることを決定しました。

これらの措置は、局として事態の重大性を認識し、世論やスポンサーの動向を注視した上で、編成上の明確な「線引き」を行ったことを意味します。この時点で、フジテレビは松本人志さんの問題と一定の距離を置くという経営判断を下していたのです。

4-2. 『ワイドナショー』出演見送りの際に使われた「総合的判断」という言葉の意味

特に『ワイドナショー』の出演見送りに関して、フジテレビは「総合的判断」という言葉を使用しました。この「総合的判断」というフレーズは、メディア企業がデリケートな問題に対応する際によく用いる表現ですが、その内実は極めて多義的です。

ここには、報道内容の真偽そのものへの言及は避けつつも、

1. 世論の厳しい目

2. スポンサー企業が抱くブランドイメージ毀損への懸念

3. 局としてのコンプライアンス上のリスク

4. 松本人志さん本人(および所属事務所)の活動休止の意向

など、あらゆる要素を考慮した結果である、という意味合いが込められています。

今回のコスプレ差し替えも、まさにこの「総合的判断」の延長線上にあると考えるのが自然です。フジテレビが公式に「松本人志関連は全てNG」というルールを明文化しているわけではないでしょう。しかし、社会的な注目が再び集まるような形での露出(それがたとえ、リスペクトを込めた後輩芸人によるコスプレであったとしても)は、「総合的に判断して」放送のリスクが高すぎる、と判断されたのです。

4-3. ダウンタウンという「別格」の存在。お笑い界での特異な立ち位置

一方で、フジテレビを含む日本のテレビ業界全体にとって、ダウンタウンというコンビは、単なる人気タレントという枠を超えた「別格」の存在であり続けてきたことも事実です。これは、局側の対応をより複雑にしている要因の一つです。

例えば、2022年に行われた吉本興業110周年特別公演「伝説の一日」で、ダウンタウンが実に31年ぶりに「なんばグランド花月」の舞台で漫才を披露した際、明石家さんまさんをはじめ、今やトップ芸人となった多くの中堅・後輩芸人たちが、舞台袖に集結して二人の漫才を見守ったというエピソードは、彼らの特異な立ち位置を象徴しています。

また、過去には島田紳助さんや故・立川談志さんといった、お笑い界の重鎮たちからもその才能を高く評価されてきました。近年はメディア露出も極端に絞られており、特にコンビ揃っての活字メディアのロングインタビューは、2012年の『Quick Japan』や2022年の『SWITCH』など、過去20年間で数えるほどしか確認できないとも言われています。このお笑い界における「象徴」としての存在感が、かえって局側に、その扱いや距離感について最大限の慎重さを求めさせる結果となっているのです。

4-4. 11月1日スタート『DOWNTOWN+』復帰直前の火種を避けたかったフジテレビの思惑

さらに、今回の差し替え判断には、非常にデリケートな「タイミング」の問題が絡んでいました。お蔵入りとなった10月24日の放送からわずか1週間後、2025年11月1日には、松本人志さんにとって活動休止後、約2年ぶり(※年号設定に基づく)の復帰となる新たな有料配信サービス『DOWNTOWN+』(ダウンタウンプラス)がスタートする、まさにその直前だったのです。

この新番組は、ダウンタウンのコンビそろっての復帰作として、徹底した情報統制が敷かれるなど、業界内外から絶大な注目を集めていました。フジテレビの上層部としては、この吉本興業(およびダウンタウン)にとっての一大イベントであり、新たなビジネスの船出となるタイミングの「直前」に、あえて地上波の番組で松本人志さんのコスプレを放送し、世間の注目を不必要に集めたり、ネガティブな反応を誘発したりするような、余計な「火種」を作りたくない、という強い思惑(あるいは、吉本興業側への配慮・忖度)が働いた可能性は否定できません。

5. 松本人志氏・中居正広氏の問題とフジテレビのコンプライアンス体制の関連性

フジテレビが今回、昨年は問題なく放送したはずの「松本人志コスプレ」を、なぜ今年は放送直前に差し替えるという強硬な手段を取ったのか。その背景には、松本人志さんの問題そのものだけでなく、同時期にフジテレビという組織の根幹を揺るがしていた、もう一つの極めて重大なコンプライアンス問題が、深く、そして直接的に関係しています。

5-1. 2025年3月の第三者委員会報告書。中居正広氏の事案を「性的暴力」と厳しく認定

2025年3月31日、フジテレビと親会社のフジ・メディア・ホールディングスは、世間を震撼させる内容の調査報告書を公表しました。それは、かつて同局に所属し、多大な影響力を持っていた元タレント・中居正広さんの事案に関する、第三者委員会の調査結果です。

この報告書は、中居さんが局内で起こしたとされる一連の行為について、「業務の延長線上における性的暴力」であったと極めて厳しく認定しました。さらに、フジテレビの当時の幹部や組織としての対応が不適切であり、被害者の人権よりも組織防衛や中居さんとの関係性を優先したと強く指摘。これにより、フジテレビのコンプライアンス体制の根本的な不備や、人権意識の著しい欠如が社会的に強く指弾される、極めて深刻な事態に陥っていました。

5-2. フジテレビの組織改革とコンプライアンス厳格化。まさに「再生・改革」の渦中

この第三者委員会の痛烈な指摘と社会からの厳しい批判を受け、フジテレビは全社を挙げて「再生・改革」に取り組むことを余儀なくされていました。組織体制の見直し、ハラスメント防止の徹底、そして何よりもコンプライアンス部門の権限強化と、全社員への人権意識の再教育が、急ピッチで進められていたのです。

ここで、思い出していただきたいのが、『酒のツマミになる話』の差し替え理由としてフジテレビが公式に挙げた「再生・改革の取り組みを進めている弊社の状況を鑑み」という言葉です。この「再生・改革」とは、まさにこの中居正広さんの事案を受けての、全社的なコンプライアンス体制の全面的な見直しと厳格化を指していることは、疑いようもありません。

一度失墜した企業の信頼を回復するため、局としては、人権やハラスメントに関連するあらゆるリスクの芽に対して、たとえそれが過剰防衛に見えたとしても、敏感にならざるを得ない。そんな極度の緊張状態に、局全体が置かれていたのです。

5-3. 報告書で「松本人志氏問題」も人権リスク事象として列挙されていた事実

そして、今回の差し替え判断を決定づける、さらに重要な事実があります。それは、この中居正広さんの事案に関する第三者委員会の報告書において、「松本人志氏問題」もまた、フジテレビが組織として直面し、対処すべき「人権リスク事象」の一つとして、明確に列挙されていたという点です。

これは、フジテレビの上層部およびコンプライアンス部門が、松本人志さんを巡る一連の週刊誌報道や活動休止の事態を、単なる「タレント個人のスキャンダル」としてではなく、中居さんの問題と並ぶ、局の信頼性に関わる重大な「人権・コンプライアンス上の経営課題」として公式に認識・管理していることを示しています。

5-4. 過度な「忖度」か「コンプラ遵守」か。差し替え判断の必然性

この文脈で、今回の差し替えをもう一度見つめ直してみましょう。制作現場や大悟さんから見れば、「リスペクトを込めたイジり」であり、「昨年もOKだったコスプレ」かもしれません。しかし、コンプライアンス厳格化の渦中にあり、「松本人志氏問題」を公式な「人権リスク事象」として監視している上層部・管理部門から見れば、どう映ったでしょうか。

それは、「人権問題で社会から厳しい目を向けられている局が、そのリスク事象の中心人物を、わざわざお笑いのネタ(コスプレ)として地上波で放送する」という、到底容認できない「リスク行為」そのものに映ったのです。

制作現場の「面白さ」の論理と、経営・管理部門の「リスク回避」の論理。この二つの視点の間にある決定的なズレこそが、今回の差し替えと番組打ち切りという最悪の結末を招いた、最大の要因と言えるでしょう。

6. フジテレビ「楽しくなければテレビじゃない」と大悟「面白くなければテレビじゃない」の違い

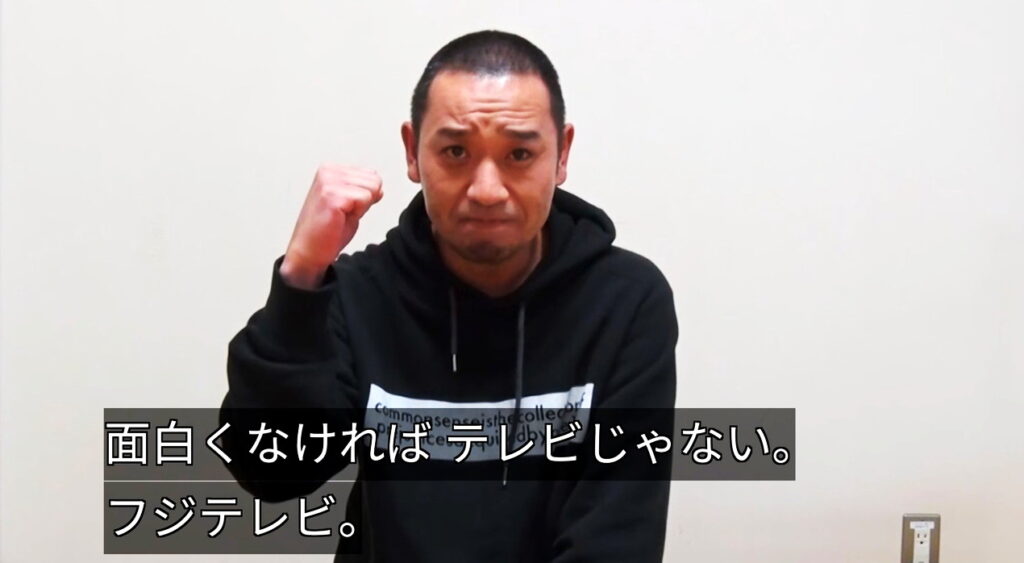

今回の『酒のツマミになる話』打ち切り騒動において、最も象徴的で、後世まで語り継がれるであろう瞬間。それは、10月31日の放送冒頭、番組終了を宣言した大悟さんがVTRの最後に放った、あの一言でした。

「それでは、面白くなければテレビじゃない、フジテレビ! ありがとうございました!」

この発言は、単なる挨拶や捨て台詞ではありません。フジテレビという巨大なメディア企業の歴史的アイデンティティと、その変節、そして現在地を痛烈に、そして的確に射抜いた、極めて重層的なメッセージでした。この言葉の真意を理解するためには、まずフジテレビが掲げてきたスローガンの歴史を紐解く必要があります。

6-1. 1980年代の黄金期を支えたスローガン「楽しくなければテレビじゃない」の誕生と背景

「楽しくなければテレビじゃない」。このスローガンは、1980年代のフジテレビの黄金期、いや、日本のテレビ史における一つの「革命」を象徴する言葉でした。1981年頃から使われ始めたこのキャッチフレーズは、それまでのテレビが持っていた「お堅い」「啓蒙的」といったイメージを打ち破り、「エンターテイメントこそがテレビの本質である」と高らかに宣言するものでした。

このスローガンの下、『オレたちひょうきん族』が生まれ、それまでの作り込まれたコントとは一線を画す、アドリブとハプニングに満ちた「生の笑い」で時代を席巻しました。また、『笑っていいとも!』は、「お昼休みはウキウキウォッチング」のフレーズ通り、日本の昼の風景を32年間にもわたって塗り替えました。視聴率至上主義とも言えるこの時代、フジテレビは「楽しさ」を唯一絶対の価値基準として突き進み、その結果として1982年から12年連続で年間視聴率三冠王に輝くという、空前絶後の金字塔を打ち立てたのです。

このスローガンは、単なる宣伝文句ではなく、当時のフジテレビ社員の精神的支柱であり、クリエイティビティの源泉でした。「他局がやらないことをやる」「常識を疑う」「何よりも視聴者を楽しませる」。その精神こそが、80年代フジテレビの圧倒的な強さの秘密だったのです。

6-2. 2025年4月、清水社長による“スローガンからの脱却”と公共性重視の表明の真意

しかし、時代は流れ、テレビに求められる役割も大きく変化しました。かつて絶対的な価値であった「楽しさ」も、時にコンプライアンスや人権意識の欠如と表裏一体であったことが、社会的に厳しく問われるようになります。

そして2025年4月、フジテレビの清水賢治社長は、中居正広さんの事案を受けた組織改革の発表の場で、この「楽しくなければテレビじゃない」という金看板について、驚くべき言及を行います。それは、この歴史的スローガンから“脱却”し、今後は「公共性」や「信頼性」も同様に重視していく、という新たなリブランディング方針の表明でした。

これは、フジテレビ自らが、かつての成功体験そのものが、コンプライアンス意識の欠如や「面白ければ何でも許される」という歪んだ企業風土の温床になったのではないか、という痛烈な自己反省を行ったことを意味します。「楽しさ」一辺倒の時代は終わり、これからは「楽しさ」と「社会的な正しさ(公共性)」の両立を目指す。それが、2025年のフジテレビが下した苦渋の決断だったのです。

6-3. 大悟氏の発言「面白くなければテレビじゃない」に込められたメッセージ。フジテレビへの痛烈な皮肉か、原点回帰の叫びか

大悟さんは、このフジテレビが全社を挙げて「脱却」を宣言したばかりの、いわば“封印”しようとしていたスローガンを、あえて引っ張り出してきました。しかも、一文字だけ変えて。

「楽しくなければテレビじゃない」を、「面白くなければテレビじゃない」と。

この「面白くなければ」という言葉には、どのような意図が込められていたのでしょうか。これは、極めて多層的な解釈が可能です。

第一に、最も分かりやすいのは、局上層部への痛烈な皮肉です。「あなたたちは『公共性』だの『コンプライアンス』だのを振りかざして、俺たちが面白いと思って作ったコスプレをNGにした。その結果、番組は終わり、このザマだ。結局、『面白さ』を追求できなくなったテレビに未来はないぞ」という、強烈なアンチテーゼです。

第二に、制作者としての矜持と叫びです。「楽しさ(Fun)」という言葉は、時に軽薄で、表層的なものと捉えられがちです。しかし、大悟さんが使った「面白さ(Interesting/Funny)」という言葉は、芸人という職業の根幹に関わる、もっと深く、知的な営みを指します。「俺たち芸人は、人生をかけて『面白さ』を追求しているんだ。それを、コンプライアンスという名の物差しだけで、簡単に否定するな」という、表現者としての魂の叫びであったとも解釈できます。

第三に、フジテレビへの最後の愛情、あるいは原点回帰の要求です。「あなたたちが捨てようとしている『楽しくなければテレビじゃない』という精神こそが、フジテレビの原点だったはずだ。それを見失い、リスクばかり恐れる今の局の姿は間違っている」と、あえて“お家芸”だった言葉を突きつけることで、局のアイデンティティを内部から問い直す、という高度なメッセージだった可能性もあります。

いずれにせよ、この一言は、今回の騒動の本質、すなわち「制作現場の『面白さ』の論理」と「経営上層部の『正しさ』の論理」の間の致命的な断絶を、完璧に表現していました。

6-4. タレントが制作を選ぶ時代へ。やしきたかじん氏の「味の素事件」との比較

タレントが局の対応や制作体制に激怒し、番組を降板するというケースは、テレビ史において皆無ではありません。関西で伝説として語り継がれているのが、故・やしきたかじんさんの「味の素事件」です。

これは、1980年代(一説には90年代初頭)に、やしきたかじんさんが司会を務めていたテレビ朝日系の生放送番組『M10(エムテン)』の料理コーナーで起きたとされる事件です。入念な打ち合わせで「使う調味料は『味の素』で」と指定していたにもかかわらず、本番でスタッフが用意していたのが別のメーカーのうま味調味料(『ハイミー』だったという説が有力)だったことに激怒。生放送中であるにもかかわらず、スタジオを飛び出してディレクターを追いかけ回し、それがきっかけで番組を降板した、という逸話です。(※この逸話には諸説あります)

この時代のタレントと局の関係は、まだ局側が強い力を持っていました。たかじんさんのような行動は、まさに「破天荒」「伝説」として扱われるほど稀有なことでした。しかし、現代はどうでしょうか。

千鳥のようなトップタレントは、もはやテレビ局の“言いなり”ではありません。彼ら自身が強力な発信力(SNSや、やろうと思えばYouTubeチャンネル)を持ち、テレビ局からの出演料に依存しなくても活動できる基盤を持っています。局側が不誠実な対応をしたり、制作現場との信頼関係を損ねたりすれば、タレント側は「では、この局とは仕事をしない」と、あっさりと「制作(局)を選ぶ」ことができる時代に突入したのです。

今回の大悟さんの降板申し出は、やしきたかじんさんのような衝動的な激怒とは異なり、「信頼できないパートナーとは仕事はしない」という、極めて冷静で現代的な「選択」であったと言えます。それは、テレビ局とタレントの力関係が、この数十年で不可逆的に変化したことを示す、象徴的な出来事となりました。

7. 千鳥・大悟の松本人志コスプレは「面白い」のか?ネット上の反応

今回の騒動の中心にあり、番組の運命を左右した、千鳥・大悟さんの「松本人志コスプレ」。この演出は、フジテレビ上層部が「放送不適切」と判断するほど危険なものだったのでしょうか。そして、もし放送されていたとしたら、視聴者にはどう映っていたのでしょうか。実際に放送された「差し替え後の放送(10月31日)」に対するネット上の反応を分析し、視聴者の受け止め方を考察します。

7-1. 視聴者から噴出した「大悟さん怒ってたな」「目が笑ってない」の声

10月31日の放送冒頭、大悟さんがVTRで「やめま~す!」と宣言したシーンは、SNSで瞬く間に拡散され、大きな反響を呼びました。そこで最も多く見られた感想が、「大悟さん、明らかに怒ってたな」「目が全然笑ってない」「笑顔だけど、声のトーンがブチギレてる」「これは相当なことがあった証拠だ」といった、大悟さんの表情や態度から内面の怒りや失望を読み取るコメントでした。

これは、多くの視聴者が、大悟さんの「飄々としているが、筋は通す」というパブリックイメージを深く理解していることの表れです。普段は温厚に見える大悟さんがあのような形で、しかも自らの口で番組終了を宣言するという異常事態に、視聴者は即座に「局側と深刻なトラブルがあった」ことを察知しました。特に、最後の「面白くなければテレビじゃない、フジテレビ!」という一言は、感謝の言葉の形を取りながらも、その口調や表情から、多くの人が局への痛烈な皮肉や抗議のメッセージであると受け止めました。

7-2. 番組終了を純粋に惜しむ声「金曜夜の楽しみだったのに」

もちろん、そうした騒動の背景を詮索する声と同時に、純粋に番組の終了を惜しむ声も、SNS上には溢れました。「金曜の夜、お酒を飲みながらこれを見るのが最高の楽しみだったのに」「大悟のMCになってから、さらに面白くなっていた」「出演者の本音が聞ける貴重な番組だった」「終わらないでほしかった」…。

これらの声は、松本人志さんから大悟さんへとMCが引き継がれた後も、『酒のツマミになる話』がフジテレビの金曜夜のキラーコンテンツとして、多くの視聴者に愛され、確固たる地位を築いていたことを証明しています。だからこそ、その愛されていた番組が、作品のクオリティや視聴率の低迷ではなく、局の内部事情や上層部の判断という「外的な要因」によって唐突に終了させられることへの、視聴者の不満や戸惑いは非常に大きかったのです。

7-3. 差し替え判断への賛否両論。「コンプラ重視」の理解と「面白さの追求」を求める声の対立

差し替えの直接の原因となった「松本人志コスプレ」、そしてそれをNGとした「局の判断」については、ネット上でも賛否両論が巻き起こり、現代社会の価値観の対立を映し出す鏡のようになりました。

一方には、フジテレビ側の判断に理解を示す声があります。「今の状況で、活動休止中の松本人志さんをネタにするのは不謹慎だ」「局としてリスク管理するのは当然」「スポンサーのことも考えたら、放送しないのが正解」「人権問題に揺れてるフジがやるべき演出じゃない」といった意見です。これらは、企業のコンプライアンス遵守や、社会的な影響を重んじる立場からの、冷静な見方と言えます。

しかし、それと同等か、それ以上に多く見られたのが、局の判断を批判し、大悟さん側の「面白さの追求」を支持する声でした。「これくらいでNGなんて、テレビは厳しすぎる」「リスペクトがあるからこそのイジりだろう」「大悟の気持ちも痛いほど分かる」「なんでもかんでもコンプラで禁止したら、面白い番組なんて作れるわけがない」「テレビがつまらなくなる元凶だ」…。

この「面白さ」と「コンプライアンス(正しさ)」のどちらを優先すべきか。今回の騒動は、まさにこの現代のテレビ業界が直面する最大のジレンマを、視聴者一人ひとりにも突きつける形となりました。

7-4. 制作現場の「笑い」と視聴者の「感覚」のズレはあったのか

では、仮にあのコスプレが放送されていたとして、それは視聴者に「面白い」と受け止められていたのでしょうか。これについては、「放送されていない以上、推測の域を出ない」というのが正直なところです。

しかし、前年(2024年)に同様のコスプレが放送された際に、それが大きな社会問題や炎上騒ぎにならなかったという事実は、一つの判断材料になります。おそらく、多くの視聴者は、それを「大悟さんなりの松本さんへのリスペクトを込めたイジり」として、番組の文脈の中で「笑い」として受け入れた可能性が高いでしょう。

問題は、視聴者がどう受け止めるか以上に、局の上層部が「視聴者の一部(あるいはスポンサー)から、このような批判が来るかもしれない」という「リスク」を予見し、それを過度に恐れた点にあります。制作現場が「これくらいは視聴者も笑ってくれる」と信じた「面白さ」の感覚と、上層部が「これくらいでも問題になるかもしれない」と恐れた「リスク」の感覚。この二つの感覚の間に生じた決定的なズレこそが、今回の差し替えと打ち切りの本質的な原因だったと言えるのではないでしょうか。

8. 「テレビ業界はオワコン」論は本当か?ネット配信への人材流入という矛盾

今回の『酒のツマミになる話』のような、制作現場の熱意がコンプライアンスという名の壁に阻まれる内紛や、それによって人気番組が終了に追い込まれるという事態は、「だから、もうテレビはオワコン(終わったコンテンツ)なんだ」という、昨今ますます強まる議論に直結しがちです。しかし、一方で不可解な現象も起きています。もし本当に「オワコン」なのであれば、なぜテレビで活躍していたはずの優秀なタレントや制作者たちが、こぞってYouTubeなどのネット配信プラットフォームに「流入」してくるのでしょうか。この一見「矛盾」とも思える現象を深掘りすることこそ、テレビ業界の「現在地」を正確に理解する鍵となります。

8-1. 「テレビ業界はオワコン」論の現実。視聴行動の劇的な変化と「視聴率」の限界

まず、「テレビはオワコン」論の最大の根拠とされるのが、視聴行動の劇的な変化です。かつて、テレビ番組の価値を測る唯一無二の絶対的な指標は「視聴率(特に世帯視聴率)」でした。しかし、スマートフォンの普及とインターネットの常時接続が当たり前となった現代において、この指標はもはや実態を正確に反映しているとは言えません。

総務省の情報通信白書などの各種調査データを見ても、特に10代・20代といった若年層における「リアルタイムでのテレビ視聴時間」は、年々顕著な減少傾向を示しています。中には、生まれた時からインターネット(特にYouTube)が身近にあり、「テレビ受像機そのものを持っていない」「テレビ番組の視聴習慣がほぼない」という世帯も、もはや珍しくなくなりました。

彼らにとっての「動画コンテンツ」とは、テレビ番組ではなく、YouTubeやTikTok、あるいはNetflixのような定額制動画配信サービス(SVOD)がデフォルトです。この「リアルタイム視聴」というテレビ局の伝統的なビジネスモデルの根幹が崩れ始めていること、これが「オワコン」論の第一の柱です。しかし、これは「テレビ番組」というコンテンツそのものがオワコンであることを意味するのでしょうか。それとも、単に「テレビ受像機というハードウェア」や「リアルタイム放送という視聴形態」が時代に合わなくなりつつある、ということなのでしょうか。この問いの立て方こそが重要です。

8-2. 広告市場の歴史的転換。インターネット広告費がテレビ広告費を超えた意味

「オワコン」論の第二の柱は、テレビ局の収益源である「広告市場」の構造的な変化です。長らく日本の広告市場の王様であった「テレビメディア広告費」は、2021年(電通「日本の広告費」調べ)に、ついに「インターネット広告費」にその座を明け渡すという、歴史的な転換点を迎えました。

これは、単に市場規模が逆転したという以上の、深刻な意味を持っています。スポンサー企業(広告主)の視点に立てば、テレビCMは「不特定多数に広く認知させる」ことには長けていますが、「そのCMを見た人が本当に商品を買ったのか」という効果測定(コンバージョン計測)が非常に難しいという弱点がありました。一方で、インターネット広告(特にリスティング広告やSNS広告などの運用型広告)は、広告を見たユーザーの年齢・性別・興味関心・その後の購買行動までを、詳細にデータで追跡することが可能です。

より費用対効果が明確なインターネット広告に、企業のマーケティング予算がシフトしていくのは当然の流れと言えます。この「テレビ広告費」の相対的な地位低下は、テレビ局の番組制作費に直接的な影響を与え始めています。潤沢な予算をかけた豪華な番組作りが難しくなり、制作費は削減傾向へ。そして、数少ないスポンサー企業にそっぽを向かれないよう、コンプライアンス遵守が過剰なまでに強化される…という悪循環です。今回の『酒のツマミ』騒動も、この「スポンサーへの過度な配慮」という文脈と無縁ではないのです。

8-3. ネット配信(TVerなど)の台頭とテレビ局が抱える深刻なジレンマ

一方で、テレビ業界にとって希望の光とされているのが、民放公式の見逃し配信サービス「TVer(ティーバー)」の急成長です。TVerの月間アクティブユーザー数(MAU)は、近年驚異的な伸びを見せており、今や3,000万人規模に迫ろうかという巨大プラットフォームに成長しています。(※数字は一例)

この事実は、「リアルタイムでは見られなくなったが、テレビ局が制作する高品質なコンテンツ(ドラマ、バラエティ)への需要は依然として非常に高い」ということを、何よりも力強く証明しています。つまり、「テレビはオワコン」なのではなく、「テレビコンテンツはまだまだキラーコンテンツである」という反論の最大の根拠となっています。

しかし、ここにテレビ局の深刻なジレンマが隠されています。TVerがどれだけ多くの人に見られるようになっても、現時点でのTVerの広告収益(動画の合間に挟まれるCM)は、従来の地上波放送で得られていた高額な広告枠(特にゴールデン・プライムタイム)の収益に比べれば、まだまだ比較にならないほど小さいのが現実です。

さらに、TVerでの「見逃し配信」が視聴者に定着すればするほど、「リアルタイムで放送を見る必要性がますます低下する」という、自らの首を絞めかねない事態(カニバリゼーション)を招いています。テレビ局は、もはや単なる「放送事業者」なのか、それともTVerやNetflixなどにコンテンツを供給する「コンテンツプロバイダー(制作会社)」なのか、そのアイデンティティ(存在意義)とビジネスモデルの根本的な再構築を迫られているのです。

8-4. テレビ業界人がYouTubeに大挙する「矛盾」の真相とは?

ここで、冒頭の「矛盾」に立ち返ります。オワコンと言われるテレビから、なぜテレビ業界人(タレントや制作者)がYouTubeに次々と進出するのでしょうか。この「矛盾」こそが、テレビ業界の「本質的な価値」と「構造的な問題」の両方を、皮肉なほどに明らかにしています。

8-4-1. 理由1:テレビで培った「圧倒的な制作スキル」という最強の武器

多くの人が見落としがちですが、テレビ業界人がYouTubeに進出して成功している最大の理由は、彼らがテレビ業界で培った「圧倒的なプロの制作スキル」を持っているからです。素人がスマートフォンで撮影した内輪ノリの動画とは一線を画す、

- 視聴者を飽きさせない巧みな「企画構成力」

- 緩急自在の「編集技術」と「テロップ演出」

- 豪華なゲストを呼べる「キャスティング能力」や「人脈」

- スタジオ収録やロケをスムーズに進行する「制作(AD・ディレクター)技術」

これらの高度なスキルは、YouTubeという素人の土俵においても、依然として「最強の武器」として機能します。例えば、元テレビ東京のプロデューサー・佐久間宣行氏のYouTubeチャンネルや、オリエンタルラジオ・中田敦彦氏の教育系コンテンツは、まさにテレビ的な「企画力」と「構成力」で人気を博している典型例です。彼らの成功は、「テレビはオワコン」なのではなく、「テレビのノウハウは超一流」であることの証明に他なりません。

8-4-2. 理由2:コンプライアンスの「制約」からの逃避、あるいは「表現の自由」の希求

そして、今回の『酒のツマミになる話』の騒動が象徴するように、テレビ業界人がネットに進出するもう一つの非常に大きな理由が、「表現の自由度」です。スポンサーへの配慮、局の上層部の意向、過剰なコンプライアンス、BPO(放送倫理・番組向上機構)へのクレーム…。地上波テレビは、今や無数の「制約」と「しがらみ」の中で番組を作らざるを得ない、極めて窮屈な場所になっています。

「面白い」と信じる企画も、「リスクがある」の一言で却下される。収録で盛り上がったトークも、「不適切」と判断されれば容赦なくカットされる。大悟さんが直面した「差し替え」は、その最たるものです。こうした環境に息苦しさを感じたタレントや制作者が、より自由に、自分のやりたい表現が(少なくともテレビよりは)可能なYouTubeというプラットフォームに「避難」あるいは「新天地」を求めるのは、必然的な流れと言えるでしょう。

8-4-3. 理由3:テレビ局という「組織」を介さない、新たな「収益構造」への魅力

最後の理由は、極めて現実的な「お金」の問題です。従来のテレビ業界では、タレントや制作者は、基本的に「テレビ局」という巨大な組織(あるいは所属事務所)を介して、仕事の対価(出演料や給与)を受け取っていました。収益構造はブラックボックス化されている部分も多く、どれだけ番組がヒットしても、その利益が直接個人に還元される割合は限定的でした。

しかし、YouTubeは違います。チャンネルが成功すれば、広告収益やメンバーシップ、スーパーチャット(投げ銭)といった形で、収益が「個人」に直接、かつ青天井で入ってくる可能性があります(もちろん、成功するのは一握りですが)。テレビ局という「組織」に所属・拘束されるよりも、自らの知名度とスキルを活かして個人で勝負した方が、経済的なリターンが遥かに大きくなる可能性がある。この新たな「収益構造」の魅力が、多くのトップタレントたちをYouTubeへと駆り立てているのです。

8-5. 結論:「オワコン」ではない。「テレビ」の定義そのものが変わる時代の過渡期

これらの分析から導き出される結論は、明確です。「テレビ業界はオワコン」という言葉は、あまりにも短絡的であり、実態を正確に捉えていません。正しくは、こう言うべきでしょう。

「“テレビ受像機に、決まった時間に、スポンサー提供の番組を流す”という、20世紀型のテレビ局のビジネスモデル」は、終わり(オワコン)を迎えつつあります。

しかし、「テレビ局や、そこでスキルを磨いたプロフェッショナルたちが制作する、高品質な映像コンテンツ」そのものの価値は、何ら失われていません。むしろ、TVerやYouTube、Netflixといった新たなプラットフォーム(配信先)を得て、その「見られ方」が多様化したに過ぎないのです。

本当の問題は、「テレビ局」という巨大な「組織」そのものが、この急激なプラットフォームの変化という「時代の流れ」に対応しきれていない点にあります。今回の『酒のツマミになる話』の騒動は、まさにこの「コンテンツ(現場)の力」と、古い体質から抜け出せない「組織(上層部・管理部門)の論理」とが、激しく衝突した結果、起きた事件だと言えます。大悟さんの「面白くなければテレビじゃない」という叫びは、「組織」の論理に潰された「コンテンツ」の側の、悲痛な叫びだったのではないでしょうか。

9. まとめ:『酒のツマミになる話』打ち切り騒動が突きつけたテレビの未来への課題

フジテレビの人気番組『酒のツマミになる話』の年内打ち切りという、2025年秋を象徴するこの一連の騒動。それは、単なる一つの番組の終了という枠を超え、現代のテレビメディアが抱える、極めて深刻で根深い課題群を、白日の下に晒す結果となりました。

最後に、今回の騒動の核心と、多くの視聴者や検索ユーザーが最も知りたかったであろう疑問点について、本記事の分析を踏まえて、改めて箇条書きで整理・総括します。

- Q. 結局、『酒のツマミになる話』はなぜ打ち切りになったのか?

A. 直接の引き金は、10月24日放送予定だった「松本人志コスプレ回」を、フジテレビ上層部が放送直前に「差し替え」たことです。この局側の対応に、MCの千鳥・大悟さんが制作現場への信頼関係を損なわれたとして強く反発し、番組「降板」を申し出ました。その結果、局は番組継続を断念し、「年内打ち切り」という形で決着せざるを得ませんでした。 - Q. 大悟氏の「松本人志コスプレ」がNGだった、本当の理由は何か?

A. 「昨年(2024年)はOKだった」にもかかわらず今年NGとなった理由は、フジテレビが2025年3月に公表された「中居正広氏の事案に関する第三者委員会報告書」を受け、全社的な「再生・改革」、すなわちコンプライアンス体制の極度の厳格化を進めている真っ只中だったためです。この報告書では「松本人志氏問題」も「人権リスク事象」と指摘されており、活動休止中の松本氏を想起させる演出(たとえリスペクトでも)は、コンプライアンス部門や上層部にとって「許容できないリスク」と判断された可能性が極めて高いです。 - Q. 差し替えという重大な判断は、フジテレビの「誰が」決めたのか?

A. フジテレビは公式には「弊社(会社)」としての判断としか説明しておらず、個人の特定はしていません。しかし、放送直前の差し替えというプロセス(社内連携の不備)を鑑みると、制作現場(プロデューサーや演出家)の判断ではなく、それよりも上位の「フジ幹部(局長クラス以上)」や「コンプライアンス部門」が、放送直前の最終段階で「待った」をかけ、トップダウンで決定したと推測されます。 - Q. 大悟氏が最後に発した「面白くなければテレビじゃない、フジテレビ!」の真意は?

A. フジテレビがコンプライアンス強化のために「脱却」を宣言したばかりの、80年代の成功スローガン「楽しくなければテレビじゃない」をあえてもじった、強烈なメッセージです。コンプライアンス(正しさ)を優先するあまり、現場の「面白さ」の追求を一方的に否定した局上層部への痛烈な皮肉であり、同時に「テレビは本来、面白さを追求する場所であるべきだ」という、制作者としての最後の矜持と叫びであったと解釈できます。 - Q. この騒動は、テレビ業界の「オワコン」化と関係があるのか?

A. 「テレビ=オワコン」と断じるのは短絡的です。しかし、今回の騒動が示した「制作現場(コンテンツ)の論理」と「経営上層部(組織)の論理」の致命的な乖離は、テレビ局という「組織」が、現代のスピード感や価値観の変化に対応しきれていない「構造的な疲弊」を象徴しています。このまま組織が変われなければ、優秀な人材(タレントや制作者)は、より自由なネット配信プラットフォームへと流出し続け、結果としてテレビ局という「組織」が地盤沈下していく可能性は否定できません。

今回の騒動は、お笑いを愛し、自らの信念とリスペクトする先輩への思いを貫こうとした大悟さんと、過去の深刻な不祥事の反省から「コンプライアンス遵守(リスク回避)」を最優先せざるを得なかったフジテレビ上層部との、埋めがたい溝が最悪の形で表面化した結果と言えます。

「面白さ」と「正しさ」。この二つの価値観のバランスを、テレビという巨大なメディアは、一体どこで取るべきなのか。この極めて難しく、しかし避けては通れない問いに対する「答え」を、テレビ業界は早急に見つけ出す必要があります。それができなければ、本当に「テレビはオワコンだった」と、未来の視聴者から総括される日が来てしまうかもしれません。

-

【顔写真】安福久美子容疑者は何者?動機、結婚した夫と子供は誰か、自宅住所を特定、勤務先はどこか、在日韓国人の噂まで徹底調査

-

【誰】鈴木憲和とは何者?実家・学歴・経歴は?父親・母親・奥さん・子供の家族構成について調査