「まさか、公式がこれをやるなんて……」

2025年11月下旬、世界中に熱狂的なファンを持つVtuber事務所「ホロライブプロダクション」が社運をかけて展開するメタバースプロジェクト『ホロアース』。その仮想空間内で起きた、ある一つの事件が、インターネット界隈を震撼させました。平和なデジタル空間に突如として現れたのは、一人の老人NPC(ノンプレイヤーキャラクター)。

白のバケットハットを目深にかぶり、銀縁の眼鏡の奥から虚空を見つめるその男の名は「コウゾー」。

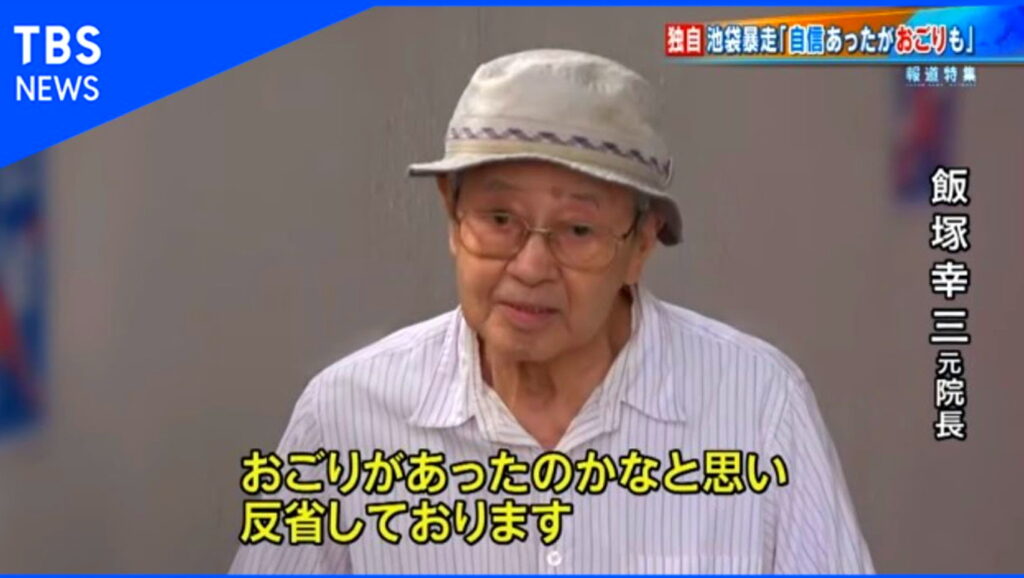

彼が口にする「機械の変なところをいじって……」という意味深な言葉。そして、その風貌。それらが指し示す符号が、あまりにも残酷な「ある事件」と一致してしまった時、ファンの困惑は怒りへと変わり、瞬く間に炎上という業火となってネット上を焼き尽くしました。その対象とされたのは、かつて日本中を悲しみと怒りの渦に巻き込んだ「池袋暴走事故」の当事者、飯塚幸三氏(故人)です。

なぜ、上場企業であるカバー株式会社が運営する公式コンテンツで、このようなリスク極まりない表現がなされたのでしょうか。これは単なる偶然の一致なのか、それとも開発現場の誰かが仕込んだ悪意ある「不謹慎ネタ」だったのか。そして、この騒動は急成長を続けるVtuber業界にどのような影を落とすのでしょうか。

本記事では、ホロアースで発生した「コウゾー」炎上事件の全貌について、入手可能な情報を徹底的に精査し、多角的な視点から深層を解き明かしていきます。単なるゴシップ記事では終わらせません。企業のガバナンス、ネット文化の功罪、そして私たちがデジタルコンテンツとどう向き合うべきかまで、踏み込んで考察します。

1. ホロライブのホロアースが炎上?何があったのか時系列で徹底解説

「炎上」という言葉だけが先行し、断片的な情報が錯綜する中で、正確な事実関係を把握することは容易ではありません。まずは、この騒動がいつ始まり、どのように拡大し、運営会社がどう動いたのか。その詳細なタイムラインを、まるでドキュメンタリーのように追いかけてみましょう。

1-1. 待望の大型アップデートと新エリア「フォーカル・スクエア」の開放

時計の針を少し戻しましょう。2025年11月23日頃のことです。ホロライブのファン、通称「ホロリス」たちは、ある期待に胸を膨らませていました。それは、メタバースプラットフォーム『ホロアース』の大型アップデート「Ver.1.1.0」の実装です。

『ホロアース』とは、ホロライブ所属のタレントたちが活躍する異世界を再現し、ファン自身がアバターとなってその世界に入り込み、冒険や生活、交流を楽しむことができるという、まさに夢のようなプロジェクト。今回のアップデートの目玉は、新たな玄関口となる新エリア「フォーカル・スクエア」の開放でした。

そこは、最新のニュースやイベント情報が集約され、巨大なモニターには華やかな映像が流れ、多くのユーザーが行き交う、近未来的な都市空間として設計されていました。「推しと同じ空気を吸える場所」「新しい冒険の始まり」。そんなポジティブな感情で満たされた空間に、多くのユーザーがログインし、思い思いに探索を楽しんでいたのです。

しかし、その光り輝く新エリアの片隅に、後に大問題となる火種がひっそりと配置されていました。開発者たちが作り上げた美しい箱庭の中に、決して混ぜてはならない「異物」が混入していたのです。

1-2. ユーザーによるNPC「コウゾー」の発見とSNSでの拡散

異変に気付いたのは、新エリアを隅々まで探索していた熱心なユーザーたちでした。彼らは、エリア内に配置された数々のNPC(プレイヤーが操作しないキャラクター)一人ひとりに話しかけ、その世界観を味わおうとしていました。

そんな中、一人のNPCの前で足が止まります。

「……ん? このキャラ、なんか見たことあるぞ」

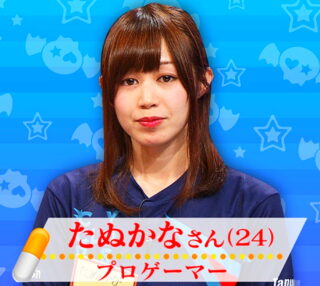

そのNPCの名前は「コウゾー」。

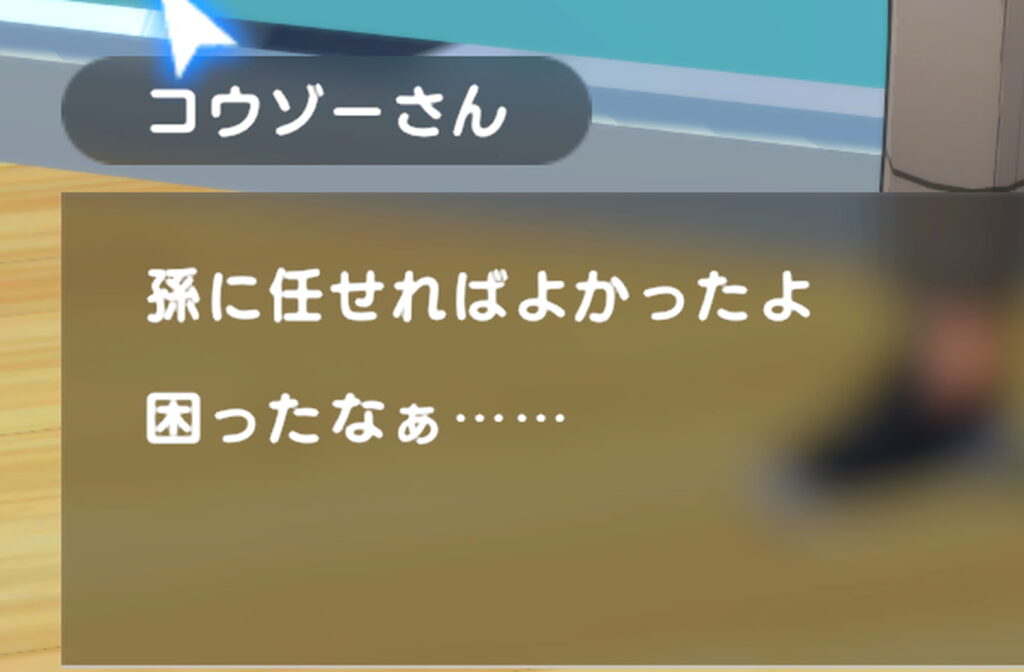

彼はプレイヤーに対し、困り果てた様子で語り掛けてきました。

「よくわからん状態で機械をいじってアクシデントを起こしてしまったよ」

「孫に任せればよかったよ 困ったなぁ……」

このセリフを聞いた瞬間、ユーザーの脳裏に走ったのは、あるニュース映像の記憶でした。2019年、東京・池袋で発生し、母子2名の命を奪った痛ましい暴走事故。そして、その加害者が裁判で繰り返した「車の異常」を訴える主張。それらと、目の前のNPCが語る言葉、そしてその姿が、パズルのピースのようにカチリと嵌ってしまったのです。

「これ、飯塚幸三じゃないか?」

疑惑は確信へと変わり、2025年11月23日の夕方以降、X(旧Twitter)上にはスクリーンショット付きの報告が投稿され始めました。最初は「これ大丈夫か?」「似すぎじゃない?」といった困惑の声でしたが、その画像が拡散されるにつれ、インフルエンサーたちが反応し始めます。特に、ネットの炎上事案を扱うことで知られる滝沢ガレソ氏などがこの件を取り上げたことで、情報はVtuberファンという枠を超え、一般層をも巻き込む巨大な渦となっていきました。

「不謹慎すぎる」「被害者遺族が見たらどう思うんだ」「ホロライブ、終わったな」。ネット上の空気は一変し、楽しげなメタバースの話題は、企業倫理を問う糾弾の場へと変貌していったのです。

1-3. 運営会社カバーによる緊急対応と謝罪声明の発表

騒動が最高潮に達した2025年11月25日。土日の週末を挟んで週明けとなったこの日、運営元のカバー株式会社がついに重い腰を上げました。

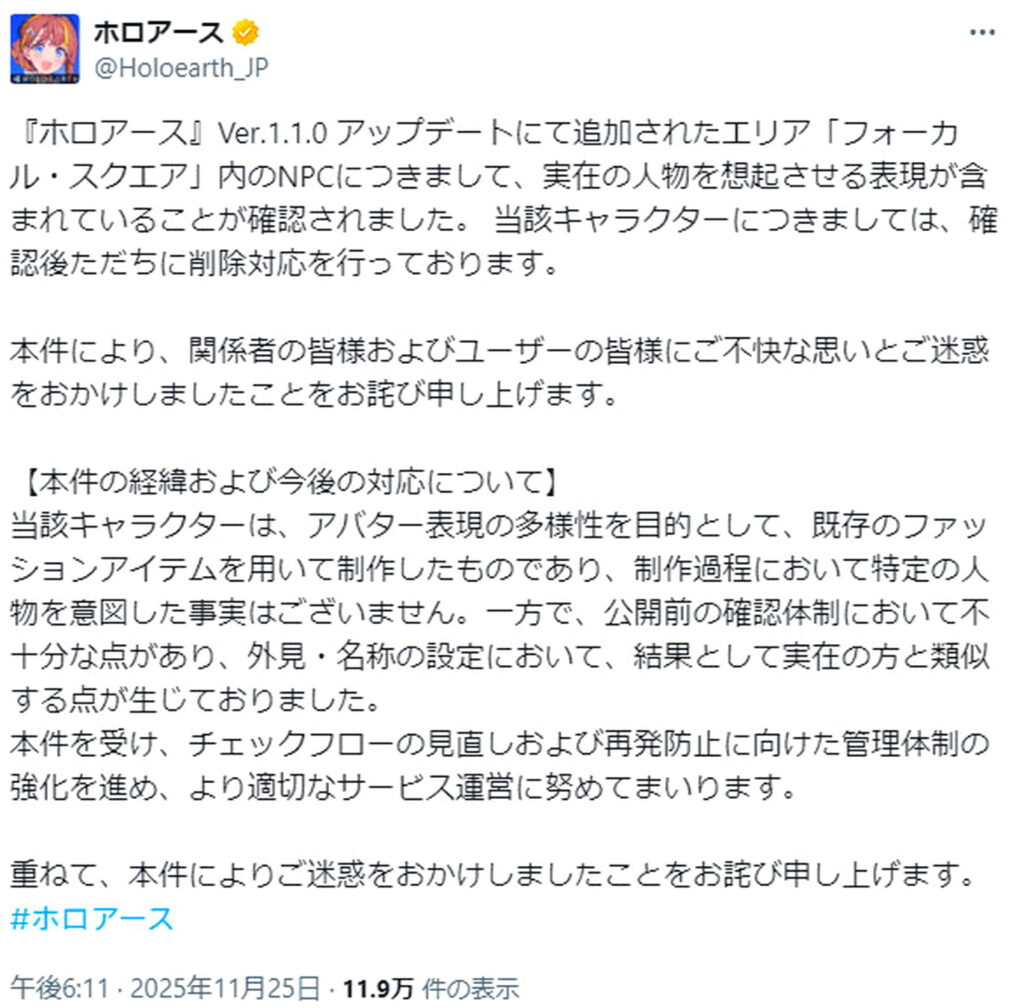

同社は『ホロアース』公式Xアカウントを通じて、以下の趣旨の声明を発表しました。

- 「Ver.1.1.0 アップデートにて追加されたエリア内のNPCにつきまして、実在の人物を想起させる表現が含まれていることが確認されました」

- 「当該キャラクターにつきましては、確認後ただちに削除対応を行っております」

- 「関係者の皆様およびユーザーの皆様にご不快な思いとご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます」

事実上の「敗北宣言」とも取れるこの謝罪文。同社は「意図的ではなかった」と釈明しつつも、実在の人物(飯塚幸三氏)との類似性を認めざるを得ない状況に追い込まれていました。

同日16時過ぎからは緊急メンテナンスが実施され、問題のNPC「コウゾー」は、まるで最初から存在しなかったかのように、電子の海から消去されました。

しかし、一度拡散された情報は消えません。スクリーンショットや動画は「デジタルタトゥー」として残り続け、カバー株式会社の歴史に消えない汚点を残すことになったのです。迅速な削除対応は評価されるべきですが、そもそもなぜこのようなキャラクターが実装されてしまったのか、その根本的な疑問は解消されないまま、波紋は広がり続けています。

2. ホロアースのコウゾーのモデルは飯塚幸三?意図的なものだった?画像とセリフから紐解く疑惑の真相

今回の炎上で最も議論を呼び、人々の怒りを買ったのは、「開発者が意図的に飯塚幸三氏をモデルにしたのではないか?」という疑惑です。単なる偶然の一致であれば、ここまでの騒ぎにはならなかったでしょう。しかし、ネット上の「特定班」によって提示された数々の証拠は、それが偶然である確率を限りなくゼロに近づけています。

ここでは、画像、名前、セリフの3つの観点から、その「意図的な類似性」について徹底的に検証し、開発現場で何が起きていたのかを考察します。

2-1. 【名前の検証】「コウゾー」と「幸三」の奇妙な一致

まず、疑惑の入り口となったのが「名前」です。

NPCの名前はカタカナ表記で「コウゾー」。

対する疑惑のモデルは「飯塚幸三」氏。

もちろん、「こうぞう」という名前自体は、日本人の高齢男性には珍しくない名前です。もし名前だけであれば、「偶然の一致だ」「ありふれた名前だ」という擁護も成立したでしょう。実際、ネット上の一部では「全国のコウゾーさんに失礼だ」という声もありました。

しかし、キャラクターデザインにおいて、名前は性格や役割を表す重要な記号です。数ある名前の中から、なぜあえてこのタイミングで、この外見のキャラクターに「コウゾー」と名付けたのか。後述する外見的特徴との組み合わせを考えた時、そこには作為的な「選択」があったと疑わざるを得ません。

2-2. 【外見の検証】白帽子、眼鏡、服装の完全再現疑惑

次に、視覚的な情報である「外見」について詳しく見ていきましょう。

ゲーム内の「コウゾー」は、以下のような特徴的なファッションをしていました。

| パーツ | NPC「コウゾー」の特徴 | 飯塚幸三氏のイメージ(報道等) |

|---|---|---|

| 帽子 | 白いバケットハットを目深にかぶっている | 事故現場や実況見分等で被っていた白い帽子 |

| 眼鏡 | 銀縁の知的な印象を与える眼鏡 | 特徴的な眼鏡を着用 |

| トップス | 白い半袖のワイシャツ(上着を脱いだラフな姿) | 夏場の公判や報道で見られた白シャツ姿 |

| ボトムス | 地味なグレーのスラックス | 一般的な高齢者の服装 |

このように、各パーツを比較すると、報道で繰り返し流された飯塚氏の映像と驚くほど合致していることが分かります。

特に「白い帽子」と「眼鏡」の組み合わせは、ネット上では飯塚氏を象徴するアイコンとしてミーム化されていました。メタバースのアバターシステムは、髪型、服装、アクセサリーなど、膨大な数のパーツの組み合わせで成り立っています。その無限に近い組み合わせの中から、ピンポイントでこのセットアップを選び出し、さらに「コウゾー」と名付けた。

これを「偶然」と呼ぶには、あまりにも確率が低すぎるのです。開発者がリファレンス(参考資料)として飯塚氏の写真を使用していたのではないか、と疑われても反論できないレベルの酷似ぶりでした。

2-3. 【セリフの検証】事故原因を揶揄する「言い訳」のパロディ

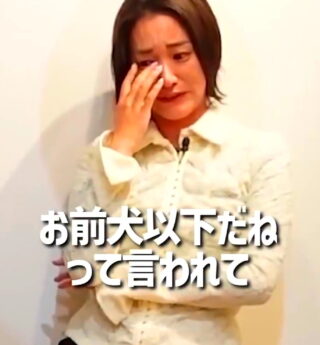

そして、炎上の決定打となったのが、NPCコウゾーがプレイヤーに向けて語る「セリフ」です。

彼は、困ったような顔でこう呟きます。

「よくわからん状態で機械をいじってアクシデントを起こしてしまったよ」

「機械の変なところをいじって 気づけばこんなところに……」

このセリフこそが、今回の騒動の核心であり、最も悪質だと批判された点です。

池袋暴走事故の裁判において、飯塚氏は一貫して自身の運転ミス(アクセルとブレーキの踏み間違い)を否定し、「車のブレーキが利かなかった」「車(機械)に何らかの異常が起きた」という趣旨の主張を繰り返しました。これに対し、検察側は車の機能検査データを提示し、車体に異常がなかったことを立証しました。

世間では、この飯塚氏の「車のせいにする態度」に対し、強い反発と批判が巻き起こりました。

今回のNPCのセリフは、明らかにこの「機械のせいにする」という飯塚氏の主張をパロディ化し、揶揄しています。さらに、「孫に任せればよかったよ 困ったなぁ……」というセリフも確認されており、これは高齢者の免許返納問題や家族の監督責任といった、事故周辺で議論されたテーマを皮肉っているようにも聞こえます。

「コウゾー」という名前の老人が、「機械のせいでアクシデントを起こした」と語る。

これら全ての要素が揃った時、そこには明確な「意図」と「物語」が存在していました。それは、開発者の誰かが仕込んだ、非常に悪趣味なブラックジョークだったのです。

2-4. 開発者の意図は?悪ノリか、内部の暴走か

では、なぜこのようなキャラクターが、厳重なチェックがあるはずの上場企業の公式コンテンツとして実装されてしまったのでしょうか。

考えられるシナリオはいくつかあります。

- シナリオA:現場スタッフの悪ノリと暴走

ネットミームやブラックジョークを好む一部の開発スタッフが、面白半分で「わかる人にはわかるネタ」として仕込んだ可能性です。「イースターエッグ(隠し要素)」感覚で入れたものが、想定以上に批判を浴びたというケース。クリエイターの中には、社会的なタブーに触れることを「鋭い風刺」と勘違いする層が一定数存在します。

- シナリオB:チェック体制の形骸化とザル警備

メタバース空間には数百、数千というNPCが存在します。その一人一人の名前やセリフの細部まで、コンプライアンス担当者が目を通していなかった可能性があります。膨大なデータ量の中で、「老人A」程度の認識でスルーされてしまったのかもしれません。

- シナリオC:外注先のコントロール不全

アバター制作やテキスト作成の一部を外部の制作会社やフリーランスに委託していた場合、発注側の意図しない形で納品され、十分な検品を経ずに実装された可能性もあります。しかし、最終的な責任が発注元のカバー株式会社にあることは変わりません。

カバー株式会社は公式声明で「制作過程において特定の人物を意図した事実はない」と否定しています。これは企業防衛として当然の反応ですが、同時に「結果として実在の方と類似する点が生じた」とも認めています。この「意図していないが似てしまった」という説明を、額面通りに受け取るユーザーは少ないでしょう。

真相がどうあれ、このキャラクターの実装は、開発現場の倫理観の欠如と、企業のガバナンス不全を露呈させる結果となりました。

3. ゲームに不謹慎ネタは付き物?過去のゲームで出てきた不謹慎ネタとは?今回のケースとの決定的な違い

ゲーム業界において、実在の事件や事故、政治的なトピックを題材にした、いわゆる「不謹慎ゲーム」や「ブラックジョーク」は、決して新しいものではありません。

しかし、今回のホロアースの件は、過去の事例とは決定的に異なる性質を持っており、それゆえにここまでの大炎上へと発展しました。

ここでは、過去の不謹慎ネタの歴史を紐解きつつ、なぜ今回の件が「許されざるライン」を超えてしまったのか、その背景を深掘りします。

3-1. アングラ文化としての「不謹慎ゲーム」の系譜

インターネット黎明期の1990年代から2000年代初頭にかけて、アングラなWebサイトや掲示板文化の中では、社会を揺るがすような大事件が起きるたびに、それを即座にゲーム化し、揶揄する風潮がありました。

これらは「不謹慎ゲーム」と呼ばれ、一種のサブカルチャーとして存在していました。

- 地下鉄サリン事件(1995年):事件をモチーフにしたゲームがPC通信などで出回り、社会問題化しました。

- 秋葉原通り魔事件(2008年):事件を予言したかのようなゲームの存在が都市伝説的に語られました。

- 東日本大震災(2011年):震災直後、原発事故などを茶化すFlashゲームが登場しましたが、これらはネット上でも激しい批判を浴び、即座に閉鎖に追い込まれました。

これらのゲームに共通しているのは、あくまで「個人」や「匿名の集団」が制作し、アングラな場所でひっそりと消費されていたという点です。制作動機も、自己顕示欲や社会への歪んだ攻撃性が主であり、商業的な成功を目的としたものではありませんでした。

また、東日本大震災以降、日本のネット社会においても「人の死や大規模災害をネタにして遊ぶことは許されない」という倫理的なコンセンサス(合意)が形成され、不謹慎ゲームへの風当たりは強くなっていました。

3-2. 今回のケースの特異性:上場企業の公式コンテンツという衝撃

過去の事例と今回のホロアース炎上の最大の違いは、運営主体が「どこの誰かも分からない個人」ではなく、「東証グロース市場に上場し、世界的IPを持つ大企業」であるという点です。

カバー株式会社は、コンプライアンス(法令遵守)や企業の社会的責任(CSR)を厳しく問われる立場にあります。

その公式コンテンツの中に、かつてのアングラサイトで消費されていたような「悪意あるミーム」が混入していた。

これは例えるなら、ディズニーランドのパレードの中に、社会的にタブーとされる過激なブラックジョークが紛れ込んでいたような衝撃を世間に与えました。

「公式がそれをやるのか」

この失望感こそが、今回の炎上の本質です。ファンは、ホロライブというブランドに「夢」や「癒やし」を求めています。そこに、現実世界の生々しい事件や、誰かを傷つけるような悪意が持ち込まれることを、誰も望んではいなかったのです。

3-3. 被害者遺族への配慮の欠如と「死者への冒涜」

さらに問題を深刻化させているのが、モデルとされた池袋暴走事故が、2名の尊い命を奪い、9名に重軽傷を負わせた、極めて悲惨な事故であるという事実です。

被害者遺族である松永拓也さんは、最愛の妻と娘を失った絶望の中で、実名で顔を出し、誹謗中傷と戦いながら、交通安全や再発防止を訴え続けてきました。その姿は多くの人々の心を打ち、社会全体の交通安全意識を変えるきっかけとなりました。

一方、加害者である飯塚幸三氏は2024年に獄中で亡くなりましたが、遺族の悲しみが癒えたわけではありません。また、飯塚氏自身も罪を償う過程にあった人間です。

そのような状況下で、加害者を「ネタキャラ」として消費し、事故の原因を茶化すような表現をすることは、被害者遺族の心情を深く傷つける行為であり、死者への冒涜とも受け取られかねません。

「面白いか面白くないか」以前に、「人としてやってはいけないこと」。

その倫理的なラインを、クリエイターたちが軽視していた、あるいは想像力が欠如していたという事実が、多くの人々を戦慄させました。これは単なる「不謹慎」という言葉では片付けられない、人間の尊厳に関わる問題なのです。

4. ホロアースの開発会社はどこ?どんな会社?カバー株式会社の企業体質と課題

今回の騒動を引き起こしたメタバースプロジェクト「ホロアース」。その開発・運営を行っているのは、飛ぶ鳥を落とす勢いで急成長を遂げている「カバー株式会社」です。Vtuber業界のトップランナーである同社で、なぜこのような初歩的なガバナンスミスが起きたのでしょうか。

ここでは、カバー株式会社の企業概要から、急成長の裏に潜む組織的な課題までを徹底的に分析します。

4-1. カバー株式会社の企業概要とサクセスストーリー

カバー株式会社(COVER Corp.)は、東京都港区に本社を構えるITエンターテインメント企業です。

2016年6月、代表取締役社長の谷郷元昭氏(愛称:YAGOO)によって設立されました。設立当初はVR/AR技術の開発を行うテック企業でしたが、その後スタートしたVtuber事業「ホロライブプロダクション」が爆発的な人気を獲得。

「ときのそら」を筆頭に、「兎田ぺこら」「宝鐘マリン」「がうる・ぐら」など、国内外で絶大な人気を誇るタレントを多数輩出し、今や日本を代表するエンターテインメント企業へと成長しました。

- 設立:2016年6月13日

- 代表者:谷郷 元昭(代表取締役社長CEO)

- 上場:東京証券取引所グロース市場(証券コード:5253)

- 事業内容:Vtuberプロダクション運営、メタバース事業、マーチャンダイジングなど

- ミッション:「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」

世界中に熱狂的なファンコミュニティを持ち、所属タレントのYouTube総登録者数は数千万人規模。財務状況も極めて好調で、売上高・利益ともに右肩上がりの成長を続けています。

その潤沢な資金と技術力を投じて開発されているのが、今回の舞台となったメタバースプロジェクト「ホロアース」でした。

4-2. ホロアース開発への本気度と投資規模

ホロアースは、単なるファン向けのおまけコンテンツではありません。カバー株式会社が掲げる「ホロライブ・オルタナティブ」という壮大な構想の中核を担う、最重要プロジェクトの一つです。

そのビジョンは、「所属タレントたちが活躍する異世界を仮想空間上に創造し、ファン自身がアバターとなってその世界に入り込み、冒険や生活、交流を楽しむことができるプラットフォームを作る」というもの。

会社としても、このプロジェクトには年間数億円規模の開発費を投じており、将来的にはVtuber事業と並ぶ収益の柱に育てようとしています。開発体制も本格的で、自社内に専門のエンジニアチームを組織し、Unreal Engine 5などの最新技術を駆使して開発が進められています。

実際、正式リリース(Ver.1.0.0)以降に実装されたバーチャルライブ機能や、アニメ調の美しいグラフィックは業界内でも高く評価されており、技術力の高さは折り紙付きでした。

しかし、「技術」と「倫理」は別物です。今回の事件は、その両輪のバランスが崩れた瞬間に発生しました。

4-3. 急拡大に伴う「成長痛」とチェック体制の脆弱性

今回の炎上で露呈したのは、急激な組織拡大に、コンプライアンス意識や管理体制(ガバナンス)が追いついていないという、ベンチャー企業特有の「成長痛」です。

カバー株式会社は短期間で急激に社員数を増やしてきました。組織が大きくなればなるほど、創業時の理念や倫理観を全員で共有することは難しくなります。また、スピード感を重視するベンチャーの社風は、時に丁寧なチェックやリスク管理を後回しにしてしまう傾向があります。

さらに、同社が扱う「Vtuber」というコンテンツは、インターネットのサブカルチャーやネットミームと非常に親和性が高い領域です。社内スタッフもまた、そうしたネット文化に深く浸かった人間が多いと推測されます。

「これはネットでウケるだろう」「わかる人にはわかる面白いネタだ」

そんな内輪ノリや軽い気持ちが、倫理的なフィルターをすり抜けてしまい、公式コンテンツとして実装されてしまった。そして、それを止めるべきチェック担当者も、同じような感覚でスルーしてしまった、あるいは膨大な業務量の中で見落としてしまった。

過去にも、所属タレントへの権利関係の処理や、不適切な表現によるトラブルを経験してきた同社ですが、今回の件は「自社がゼロから作り出したコンテンツ」による加害性が問われる、新たなフェーズの問題です。

技術力や企画力だけでなく、「何を作り、何を世に出すべきか」という企業の根幹に関わる倫理観の再構築が、今まさに求められています。

5. ホロライブのホロアース炎上に対するネット上の反応とは?批判殺到の理由と擁護論の分析

今回の炎上騒動に対し、インターネット上ではどのような反応が見られたのでしょうか。SNSは社会の縮図とも言えます。そこには怒り、失望、呆れ、そして擁護など、様々な感情が渦巻いていました。

X(旧Twitter)や掲示板、ニュースサイトのコメント欄などから、ユーザーの生の声を拾い上げ、その傾向を社会学的な視点も含めて分析します。

5-1. 圧倒的多数の批判:倫理観の欠如への怒り

まず、圧倒的多数を占めたのは、運営に対する厳しく、そして真っ当な批判の声です。

特に、被害者遺族への配慮が完全に欠落している点や、上場企業としての自覚のなさを指摘する意見が多く見られました。

「企業のコンプライアンス意識が低すぎる。人が亡くなっている事故をネタにするなんて、どうかしている。面白がっていいラインを完全に超えている」

「被害者や遺族のことを考えたら、絶対にできない表現。開発者の人間性を疑うし、これを通した会社の体制も腐っている」

「偶然の一致で済まそうとする謝罪文も不誠実だ。名前、服装、セリフ、全部揃ってて偶然なわけがない。素直に認めて謝ったほうがまだマシだ」

これらは、単なるアンチの叩きではなく、一般的な倫理観を持った人々からの、至極まっとうな指摘です。「人の不幸を笑いものにしてはいけない」という、道徳の根本が揺るがされたことへの嫌悪感が、批判の根底にあります。

5-2. ファンの嘆き:推しを巻き込むなという悲鳴

ホロライブのファンである「ホロリス」たちの反応は、より複雑で悲痛なものでした。

彼らはホロライブを愛し、所属タレントを応援しています。しかし、その運営会社がこのような不祥事を起こしたことで、自分たちの愛するコンテンツが汚されたと感じています。

「ホロライブは好きだけど、これに関しては擁護できない。失望した」

「推しの活動場所に爆弾を仕込むな。タレントが何も悪くないのに、運営のせいで肩身の狭い思いをするのが許せない」

「せっかくタレントたちが頑張って積み上げてきたブランドイメージを、運営自らが毀損してどうするんだ」

ファンだからこそ、運営の失態に対して厳しく声を上げる。それは「自浄作用」を期待する愛の裏返しでもあります。しかし、一部にはショックのあまりファンを辞めるという声もあり、求心力の低下は避けられない状況です。

5-3. 呆れと冷笑:ネットリテラシーへの疑問

また、怒りを通り越して、あまりの幼稚さ、センスのなさに呆れる声も少なくありません。

「中学生が内輪ノリで作った黒歴史ゲームじゃないんだから……大の大人が会社で何やってんの?」

「ネットの掲示板でキャッキャしてるノリを、そのまま公式に持ち込む痛々しさ。寒すぎて見てられない」

「これを面白いと思って実装した担当者も、それをスルーしたチェック担当者も、全員感覚が麻痺してる。ネットに毒されすぎ」

ネットミームを公式に取り入れることは、成功すれば「運営わかってる」と賞賛され、親近感を生みます。しかし、一歩間違えれば「寒い」「不謹慎」「空気が読めない」と袋叩きにあう、諸刃の剣です。

今回は、そのラインを見誤り、最悪の形で自爆した典型的な失敗例として、ネットユーザーの記憶に刻まれることになりました。

5-4. 擁護派の心理と論理の破綻

一方で、ごく少数ながら、擁護的な意見や、冷ややかな視点も見受けられました。

「飯塚って名前じゃないし、ただの老人のキャラでしょ?こじつけすぎでは」

「高齢者が機械の操作を誤るなんてよくある話。過敏に反応しすぎだ」

しかし、具体的な類似点の多さ(特にセリフの酷似)が拡散されるにつれ、「こじつけ」という擁護は論理的に苦しくなり、次第に沈静化していきました。擁護しようとすればするほど、逆に「倫理観のない信者」として批判される構造ができあがっていたからです。

また、「話題作りのための炎上商法ではないか?」という穿った見方もありましたが、企業の信頼失墜のリスク、株価への影響、スポンサーへの配慮などを考えれば、意図的な炎上マーケティングである可能性は極めて低いと考えられます。これは純粋な「事故」であり「失態」です。

6. まとめ:ホロアース炎上から見るデジタルコンテンツの課題と今後

2025年11月に発生したホロアースの「コウゾー」炎上騒動。

それは、単なるゲーム内キャラクターの修正問題に留まらず、急成長するメタバース企業のガバナンスの欠如、ネット文化と企業倫理の衝突、そしてデジタル社会における「死者への尊厳」という、現代的な課題を浮き彫りにしました。

今回の騒動のポイントと教訓

- 事実の重み:ホロアース内に、池袋暴走事故の加害者・飯塚幸三氏を想起させるNPC「コウゾー」が実装されていたことは、覆しようのない事実である。

- 疑惑の核心:名前、容姿(白帽子・眼鏡)、セリフ(車の不具合主張)の3点が酷似しており、偶然の一致と主張するには無理がある状況であった。

- 企業の対応:カバー株式会社は「意図的ではない」としつつも、実在の人物との類似を認め、謝罪・削除を行ったが、信頼回復には時間がかかるだろう。

- 社会の目:被害者感情を無視した不謹慎なパロディに対し、ネット上では厳しい批判が殺到し、企業のコンプライアンス意識が厳しく問われた。

今回の件で失われた信頼を取り戻すことは容易ではありません。

カバー株式会社には、再発防止策として、形だけのチェックフロー見直しではなく、企業風土の根本的な見直しや、全社員への徹底した倫理教育が求められます。「面白いコンテンツを作る」ことと、「誰かを傷つけない」ことは両立しなければなりません。

また、私たちユーザー側も、ネットミームや情報を消費する際に、その背景にある「他者の痛み」や「現実の重み」への想像力を失ってはならないということを、改めて突きつけられた事件だったと言えるでしょう。

メタバースという新しい世界が、誰かを傷つけるための無法地帯ではなく、誰もが安心して楽しめる、真の意味での「理想郷」として発展していくことを願ってやみません。この炎上が、業界全体にとっての大きな教訓となることを期待します。